「App Store」のランキングを見ると、有料・無料にかかわらず、そのほとんどがゲームアプリで占められていることに気付く。トップセールスで事実上不動のトップとなっているガンホー・オンライン・エンタテインメントの「パズル&ドラゴンズ」(以下、パズドラ)は、2012年以来いまだに衰え知らずの人気を誇っている。また、2013年下期にはスクウェア・エニックスの初代「ドラゴンクエスト」が期間限定で無料配信され、初日で100万ダウンロードを突破したことも話題を呼んだ。往年の人気タイトルのリメイクも増え、ますます注目が集まるスマホアプリの1年を振り返っていきたい。

王者“パズドラ”にLINE関連ゲームも追随

2012年のリリースにもかかわらず、2013年も1年を通してパズドラ人気は衰えなかった。また、トップセールス2位(12月21日時点)につけているセガの「ぷよぷよ!!クエスト」(以下、ぷよクエ)も500万ダウンロードを達成するなど、パズル系ゲームは安定した人気がある。パズドラはニンテンドー3DSで「パズドラZ」が、ぷよクエはアーケード版の稼働が開始するなど、スマホを超えたハード展開も盛り上がりを見せている。

ほかにも、音楽ゲームと育成・コレクション要素を合わせた「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」(KLab)や、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のように人気作品をアプリ化したものなどは、コアなファンを獲得している。操作性の面ではパズル・アクションなどジャンルにかかわらず、一般的にiOS端末の方が優れている印象で、特にラブライブは音楽パートの判定がシビアでAndroid端末では操作が大変だった。ただ、三森すずこさんのりりしい演技が目立つ園田海未をはじめ、スクールアイドルの女の子たちを高精細な画面で拝めるというメリットもあるので、一長一短とも言える。

そして、無視できないのが世界で3億ユーザーを超えた「LINE」と連携するゲームサービス「LINE GAME」の存在。9月6日時点で配信していた36タイトルの累計ダウンロード数(iPhone/Android総計)は2億を突破するなど、その勢いはとどまることを知らない。LINEのオリジナルキャラクターが活躍する人気パズルゲーム「LINE POP」が3400万、「LINEバブル」が2600万ダウンロードを達成したほか、パズルゲーム「LINEポコパン」も2000万ダウンロードを超えている。

つい先日には、レベルファイブの人気作品「イナズマイレブン」とコラボレーションした「LINE パズル de イナズマイレブン」をリリース。パズルと収集要素を組み合わせたもので、イナイレ未プレイでも気軽に楽しめるように仕上がっている。また、LINE GAMEのだいご味といえば、LINE上の「友達」とのスコア競争だ。リアルの人間関係が生み出すソーシャル要素によって、ついついゲームに夢中になってしまう。

スマホをゲーム機にする周辺機器

ハードの面でもスマホのゲーム利用を促すものが登場した。12月24日発売予定のロジクール製「G550」はiPhone 5s/5および第5世代iPod touchに対応したゲーミングコントローラーで、容量1500mAhのバッテリーも内蔵しているため、長時間のゲームプレイも可能だ。従来のゲーム機で慣れ親しんだ十字キーや各種ボタンを備えるが、やはりiPhoneではバッテリー持ちがやや心配だ。また、本製品に対応することが表明されているゲームは、国内ではスクウェア・エニックスの「ファイナルファンタジーIII」のみ。他メーカーの動きも分からないという状況だ。

同じくスマホ用ゲームパッドとして12月17日に発表されたのが、韓国Samsung ElectronicsのGALAXYシリーズ端末専用「Smartphone GamePad」だ。日本での発売は未定で、BluetoothあるいはNFCで接続して使用する仕様になっている。今後もスマホ向けゲームパッドが続々と登場するかもしれないが、それが浸透するかはまだまだ分からない。ただ、格闘ゲームやアクションゲームなどの一部ジャンルが、スマホの小さい画面やタッチパネルに不向きなのは事実。どのような形にせよ、操作面でのストレスを除いてほしいというユーザー側の要望は根強くあるだろう。

関連キーワード

スマートフォン | ドラゴンクエスト | パズル&ドラゴンズ | ゲームアプリ | ザ・キング・オブ・ファイターズ | スクウェア・エニックス | スパイク・チュンソフト | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 魔法使いと黒猫のウィズ | 428 〜封鎖された渋谷で〜

Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Baidu IMEの送信例(ネットエージェントの発表より)

Baidu IMEの送信例(ネットエージェントの発表より) Simejiの送信例(ネットエージェントの発表より)

Simejiの送信例(ネットエージェントの発表より) Baidu IMEのインストール画面。ログ情報の送信は初期設定でチェックが外れている

Baidu IMEのインストール画面。ログ情報の送信は初期設定でチェックが外れている 製品サイトのQ&Aコーナーにある説明

製品サイトのQ&Aコーナーにある説明 Baidu IMEを26日午前11時にダウンロードした時点では、クラウド入力機能がデフォルトでオンになっていた

Baidu IMEを26日午前11時にダウンロードした時点では、クラウド入力機能がデフォルトでオンになっていた 2ちゃんねる有料ユーザーの個人情報、約3万件が流出 クレジットカード情報も

2ちゃんねる有料ユーザーの個人情報、約3万件が流出 クレジットカード情報も 「初音ミクTカード入手したぞぉ!」な画像アップに要注意 個人情報漏えいの可能性も

「初音ミクTカード入手したぞぉ!」な画像アップに要注意 個人情報漏えいの可能性も 「ほこ×たて」セキュリティ対決の裏側、ネットエージェントが説明

「ほこ×たて」セキュリティ対決の裏側、ネットエージェントが説明 「ワンダ モーニングショット」のCMがセキュリティ的にヤバイと話題に

「ワンダ モーニングショット」のCMがセキュリティ的にヤバイと話題に 「LINE POP」に似た名前の「LIME POP」にご注意 情報盗むトロイの木馬

「LINE POP」に似た名前の「LIME POP」にご注意 情報盗むトロイの木馬

ハーマンミラー、エルゴキーボードなどをプレゼントするコラボキャンペーンを実施

ハーマンミラー、エルゴキーボードなどをプレゼントするコラボキャンペーンを実施 スマホ、タブレットを楽な姿勢で使えるオフィスチェア「Gesture」

スマホ、タブレットを楽な姿勢で使えるオフィスチェア「Gesture」 ちょっと気になる入力デバイス:一度ハマるとやめられない人間工学キーボード+マウス——「Sculpt Ergonomic Desktop」

ちょっと気になる入力デバイス:一度ハマるとやめられない人間工学キーボード+マウス——「Sculpt Ergonomic Desktop」 3分LifeHacking:エルゴノミクスキーボードに移行するための4つのコツ

3分LifeHacking:エルゴノミクスキーボードに移行するための4つのコツ

上のリポート結果のグラフ。Windows XP世代のデスクトップPCやノートPCと比較して、Windows 7世代のノートPCは消費電力が大幅に下がっている

上のリポート結果のグラフ。Windows XP世代のデスクトップPCやノートPCと比較して、Windows 7世代のノートPCは消費電力が大幅に下がっている

ボーカル一覧に筆者の声が!!! 言語は英語です

ボーカル一覧に筆者の声が!!! 言語は英語です 段ボール防音室「だんぼっち」にひきこもって歌ってみたよ

段ボール防音室「だんぼっち」にひきこもって歌ってみたよ ヤマハが超お手軽なボカロ曲制作iPhoneアプリ「VOCALOID first」を無料公開 水口哲也プロデューサーに話を聞いてきた

ヤマハが超お手軽なボカロ曲制作iPhoneアプリ「VOCALOID first」を無料公開 水口哲也プロデューサーに話を聞いてきた VOCALOIDチップを搭載した学研「歌うキーボード」を弾いて聞いてきた

VOCALOIDチップを搭載した学研「歌うキーボード」を弾いて聞いてきた VOCALOIDエンジン引っさげ、ヤマハがゲームに参入 第1弾「ボカロダマ」で遊んでみた

VOCALOIDエンジン引っさげ、ヤマハがゲームに参入 第1弾「ボカロダマ」で遊んでみた ボカロ曲の動画が超お手軽にできちゃう3Dアプリ「キャラミんStudio」を使ってみた

ボカロ曲の動画が超お手軽にできちゃう3Dアプリ「キャラミんStudio」を使ってみた 「ボカロの名作クロスフェード」できる音楽サービス「Songrium」、産総研が公開

「ボカロの名作クロスフェード」できる音楽サービス「Songrium」、産総研が公開 初音ミクがMac、英語、GarageBand対応——「肩の荷が下りました」とクリプトン伊藤社長

初音ミクがMac、英語、GarageBand対応——「肩の荷が下りました」とクリプトン伊藤社長 リスナーとクリエイターの境界をあいまいにする産総研「Songle」が本格稼働

リスナーとクリエイターの境界をあいまいにする産総研「Songle」が本格稼働

LG Electronics、曲面スマートフォン「G Flex」を発表 Samsungに続き

LG Electronics、曲面スマートフォン「G Flex」を発表 Samsungに続き LG Display、6インチの曲面OLEDディスプレイ量産開始を発表

LG Display、6インチの曲面OLEDディスプレイ量産開始を発表 Samsung、5.7インチの曲面ディスプレイ端末「GALAXY Round」発表

Samsung、5.7インチの曲面ディスプレイ端末「GALAXY Round」発表 KDDIとLGが生んだ異才な存在「isai LGL22」——“ただのコラボモデル”じゃない理由とは

KDDIとLGが生んだ異才な存在「isai LGL22」——“ただのコラボモデル”じゃない理由とは LGエレクトロニクス、グローバルフラッグシップ「LG G2」を日本で披露

LGエレクトロニクス、グローバルフラッグシップ「LG G2」を日本で披露

進行する映像と音のハイレゾ化、有機ELへの流れも明確に——IFA振り返り

進行する映像と音のハイレゾ化、有機ELへの流れも明確に——IFA振り返り パナソニックも56V型の4K有機ELパネルを参考展示、ソニーと協力

パナソニックも56V型の4K有機ELパネルを参考展示、ソニーと協力 印刷技術で大きく、低コストに——ソニーとパナソニックが次世代有機ELパネルを共同開発へ

印刷技術で大きく、低コストに——ソニーとパナソニックが次世代有機ELパネルを共同開発へ パナソニックはTVだけの会社じゃない——津賀一宏社長講演

パナソニックはTVだけの会社じゃない——津賀一宏社長講演

会場になったスカパーJSATの東京メディアセンター(左)。あいさつに立ったNexTV-Fの元橋圭哉氏(右)

会場になったスカパーJSATの東京メディアセンター(左)。あいさつに立ったNexTV-Fの元橋圭哉氏(右)

4K/8Kは“成長戦略”、オールジャパンの「次世代放送推進フォーラム」が始動

4K/8Kは“成長戦略”、オールジャパンの「次世代放送推進フォーラム」が始動 NHKがハイブリッドキャストを9月に開始、何ができるのか?

NHKがハイブリッドキャストを9月に開始、何ができるのか? 4K/8Kに注目が集まるも様子見ムード? ケーブル技術ショー

4K/8Kに注目が集まるも様子見ムード? ケーブル技術ショー CATVだって大丈夫! KDDIとJ:COMが既存インフラを活用した2K/4K/8K同時送信に成功

CATVだって大丈夫! KDDIとJ:COMが既存インフラを活用した2K/4K/8K同時送信に成功

レビュー:飛びついても損なし! フルサイズミラーレス「α7」に迫る

レビュー:飛びついても損なし! フルサイズミラーレス「α7」に迫る 長期試用リポート:「α7」第1回——初めてのフルサイズは、ミラーレスでした◆

長期試用リポート:「α7」第1回——初めてのフルサイズは、ミラーレスでした◆ α7は戦略的フルサイズ —— ソニー「α7」発表会

α7は戦略的フルサイズ —— ソニー「α7」発表会 「OLYMPUS OM-D E-M1」第3回——望遠マクロレンズで楽しむ大人の休日

「OLYMPUS OM-D E-M1」第3回——望遠マクロレンズで楽しむ大人の休日 実用度の高いハイエンドミラーレス 「OLYMPUS OM-D E-M1」

実用度の高いハイエンドミラーレス 「OLYMPUS OM-D E-M1」 E-5後継はなぜミラーレスなのか、ZUIKOレンズの今後は:統合機でありフラッグシップ機——オリンパスに聞く「OM-D E-M1」

E-5後継はなぜミラーレスなのか、ZUIKOレンズの今後は:統合機でありフラッグシップ機——オリンパスに聞く「OM-D E-M1」 ニコン党待望、メカニカル操作を極めたフルサイズ一眼——ニコン「Df」

ニコン党待望、メカニカル操作を極めたフルサイズ一眼——ニコン「Df」 「写真に没頭するカメラ」 ニコン「Df」詳報

「写真に没頭するカメラ」 ニコン「Df」詳報

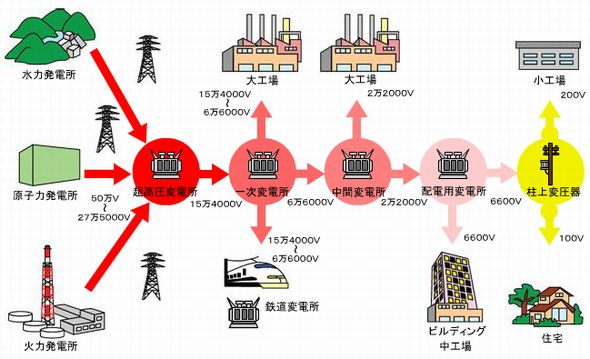

図2 日本の電力ネットワークの構成。出典:電気事業連合会

図2 日本の電力ネットワークの構成。出典:電気事業連合会 図3 電気事業者の区分変更案。出典:経済産業省

図3 電気事業者の区分変更案。出典:経済産業省 日本の電力市場が変わる、小売自由化と発送電分離を2016〜2020年に

日本の電力市場が変わる、小売自由化と発送電分離を2016〜2020年に 電力小売の自由化に向けて制度設計が始まる、送配電は事業者を3区分

電力小売の自由化に向けて制度設計が始まる、送配電は事業者を3区分 電力会社の送配電網を利用しやすく、接続料金は認可制に

電力会社の送配電網を利用しやすく、接続料金は認可制に 送配電ネットワークに電気設備を接続する「連系」

送配電ネットワークに電気設備を接続する「連系」 ガス料金に見る自由化のメリット、全国で200超の事業者が競争する市場

ガス料金に見る自由化のメリット、全国で200超の事業者が競争する市場

既存モデルからカメラ性能も強化された「iPhone 5s」

既存モデルからカメラ性能も強化された「iPhone 5s」 ニコン「Df」

ニコン「Df」 パナソニック「DMC-GM1」 写真のキットレンズを組み合わせた状態でも300グラムを下回り、サイズについても「レンズ交換式カメラのボディとしては世界最小」をうたう

パナソニック「DMC-GM1」 写真のキットレンズを組み合わせた状態でも300グラムを下回り、サイズについても「レンズ交換式カメラのボディとしては世界最小」をうたう 荻窪圭の携帯カメラでこう遊べ:シンプルなまま画質が向上、楽しさも加わった「iPhone 5s」のカメラ

荻窪圭の携帯カメラでこう遊べ:シンプルなまま画質が向上、楽しさも加わった「iPhone 5s」のカメラ 荻窪圭の携帯カメラでこう遊べ:「Xperia Z1」カメラ 画質レビュー編——「iPhone 5s」と比べてどちらがキレイ?

荻窪圭の携帯カメラでこう遊べ:「Xperia Z1」カメラ 画質レビュー編——「iPhone 5s」と比べてどちらがキレイ? 小さいだけじゃない——“溝”をさりげなく埋める不思議なカメラ “LUMIX GM”「DMC-GM1」

小さいだけじゃない——“溝”をさりげなく埋める不思議なカメラ “LUMIX GM”「DMC-GM1」 レンズだけカメラ「DSC-QX100」「DSC-QX10」徹底解剖(後編)

レンズだけカメラ「DSC-QX100」「DSC-QX10」徹底解剖(後編)

LG電子、フルHDの8インチタブレット「LG G Pad 8.3」を発表

LG電子、フルHDの8インチタブレット「LG G Pad 8.3」を発表 LG、HPからwebOSを買収してスマートTVのOSに PalmはHPがサポート継続

LG、HPからwebOSを買収してスマートTVのOSに PalmはHPがサポート継続

ラックの代表取締役社長、高梨輝彦氏とEpsilon-Deltaの矢倉大夢氏

ラックの代表取締役社長、高梨輝彦氏とEpsilon-Deltaの矢倉大夢氏

知力、体力、時の運! 2日間にわたる攻防戦

知力、体力、時の運! 2日間にわたる攻防戦 来年は「U-50」大会も? シニアの血も沸く夏の戦い

来年は「U-50」大会も? シニアの血も沸く夏の戦い

Facebookコメント