「ムーアの法則は、7nmノードに達した時点で終えんを迎える。早ければ2020年になるだろう」——。米国防総省国防高等研究事業局(DARPA:Defense Advanced Research Projects Agency)でマイクロシステムグループのディレクタを務めるRobert Colwell氏は、米国カリフォルニア州パロアルトで開催された「HOT CHIPS 25」(2013年8月25〜27日)の基調講演で、このように語った。「ムーアの法則の限界は2022年と言われている。問題はそれが7nmなのか5nmなのかだ」(同氏)。

ムーアの法則の終えんを予想する声は多い。リソグラフィ技術の進歩に陰りがみられ、プロセスの微細化が限界に近づいていることから、この予測の信ぴょう性は高まっている。

ムーアの法則は、30年以上にわたって指数関数的な成長が実現された珍しい成長因子だ。同氏は、「今後30年の間に、ムーアの法則に並ぶほどの性能向上を実現するエレクトロニクス技術が登場するとは思えない。残念なことに、毎年順調に純利益が増加し、潤沢な開発資金を得られるなどということも世界的に考えにくい」と、プロセッサ設計者らに向けて語った。

DARPAは、ムーアの法則に大きく貢献してきたCMOSプロセス技術に代わる技術として、30種類も代替技術を検討しているという。Colwell氏は、「私の個人的な見解では、有望な方法は2〜3個あるものの、確実とは言えない」と述べている。

DARPAのマイクロシステムグループは現在、多額の資金を投じて2つの開発プログラムを実施している。そのうち1つは、「UPSIDE(Unconventional Processing of Signals for Intelligent Data Exploitation)」と呼ばれる、コンピューティングの精度の向上よりも消費電力の低減に重点を置いたプロセッサ開発プログラムである。もう1つは、スピントルク発振器の効果を検証するプログラムだ。スピントルク発振器は、消費電力が比較的低いソリューションとして活用が期待されている。

Colwell氏は、Intelで「Pentium」プロセッサの設計に携わった経歴を持つ。

【翻訳:田中留美、編集:EE Times Japan】

- 新型「Nexus 7」が日本上陸

- 東芝、四日市工場新建屋の建設を開始——早ければ2014年夏稼働へ

- 半導体業界における2013年の買収事例

- 追い付かれない“QMEMS”で、事業領域を拡大させる——エプソン水晶事業戦略

- 2013年Q2のスマホ出荷台数、初めてフィーチャーフォンを上回る

- インテル、富士通の携帯電話機用RFIC事業を買収

- “汎用CPUだけでは差異化できない”——DSPによる組み込みコンピュータビジョン提案

- 2013年Q2の半導体売上高は明暗くっきり、米州は10%増で日本は20%減

- 半導体業界が盛り上がる前兆!? EDA販売が好調

- 2013年上半期半導体売上高ランキング——メモリ好調の一方で、日本勢の苦戦目立つ

関連記事

![「ムーアの法則は間もなく終えんを迎える」、BroadcomのCTOが語る]() 「ムーアの法則は間もなく終えんを迎える」、BroadcomのCTOが語る

「ムーアの法則は間もなく終えんを迎える」、BroadcomのCTOが語る

BroadcomのCTO(最高技術責任者)が、「ムーアの法則はあと15年ほどで終えんを迎える。半導体プロセスの微細化は、5nm以降はほぼ進歩しない」という見解を示した。![「ムーアの法則継続のために」、ASMLがSamsung/TSMCに自社株の売却交渉]() 「ムーアの法則継続のために」、ASMLがSamsung/TSMCに自社株の売却交渉

「ムーアの法則継続のために」、ASMLがSamsung/TSMCに自社株の売却交渉

Intelに株式の15%を売却することが決定しているASMLは、Samsung、TSMCともASMLの株式売却と研究資金の投入について交渉を進めていると発表した。![ムーアの法則はもう限界? リソグラフィ技術開発が追い付かず]() ムーアの法則はもう限界? リソグラフィ技術開発が追い付かず

ムーアの法則はもう限界? リソグラフィ技術開発が追い付かず

半導体の技術革新の源となってきたムーアの法則だが、さすがに限界が見え始めている。その原因の1つがリソグラフィ技術開発の遅れだ。

Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

「ムーアの法則は間もなく終えんを迎える」、BroadcomのCTOが語る

「ムーアの法則は間もなく終えんを迎える」、BroadcomのCTOが語る 「ムーアの法則継続のために」、ASMLがSamsung/TSMCに自社株の売却交渉

「ムーアの法則継続のために」、ASMLがSamsung/TSMCに自社株の売却交渉 ムーアの法則はもう限界? リソグラフィ技術開発が追い付かず

ムーアの法則はもう限界? リソグラフィ技術開発が追い付かず

LINE、ビデオ通話機能や音楽配信サービスを発表

LINE、ビデオ通話機能や音楽配信サービスを発表 第1回 正しく知れば怖くない! LINEの第一歩は初期設定から

第1回 正しく知れば怖くない! LINEの第一歩は初期設定から ドコモ、LINEの活用法も学べる「スマートフォン電話教室(特別編)」を開催

ドコモ、LINEの活用法も学べる「スマートフォン電話教室(特別編)」を開催 「LINEの影響力×ドコモの安心感」で相互送客を——ドコモが考えるLINEとの協業

「LINEの影響力×ドコモの安心感」で相互送客を——ドコモが考えるLINEとの協業

数学的な考え方をセキュリティに活用したいと述べる静岡理工科大学 総合情報学部 コンピュータシステム学科講師の松田健氏

数学的な考え方をセキュリティに活用したいと述べる静岡理工科大学 総合情報学部 コンピュータシステム学科講師の松田健氏 攻撃の特徴をうまく抽出し、マルウェア検出などに応用できないかと述べるサイボウズ・ラボの竹迫良範氏

攻撃の特徴をうまく抽出し、マルウェア検出などに応用できないかと述べるサイボウズ・ラボの竹迫良範氏 セキュリティ業界はもちろん、さまざまな分野からの参加に期待したいというサイバー大学IT総合学部 専任准教授 園田道夫氏

セキュリティ業界はもちろん、さまざまな分野からの参加に期待したいというサイバー大学IT総合学部 専任准教授 園田道夫氏

「2ちゃんねるビューア」ユーザー情報流出 カード情報など約3万2000件の可能性も

「2ちゃんねるビューア」ユーザー情報流出 カード情報など約3万2000件の可能性も 新型Nexus 7とiPad mini

新型Nexus 7とiPad mini iPad miniとNexus 7の長辺の長さはほぼ同じだが、Nexus 7の方がかなりスリム

iPad miniとNexus 7の長辺の長さはほぼ同じだが、Nexus 7の方がかなりスリム RSA サイバー犯罪・オンライン詐欺 コミュニケーション スペシャリストのリモア・ケセル氏。AFCC主席研究員も務める

RSA サイバー犯罪・オンライン詐欺 コミュニケーション スペシャリストのリモア・ケセル氏。AFCC主席研究員も務める 東工大で運用されている大規模計算能力を持つスーパーコンピュータ「TSUBAME2.0」

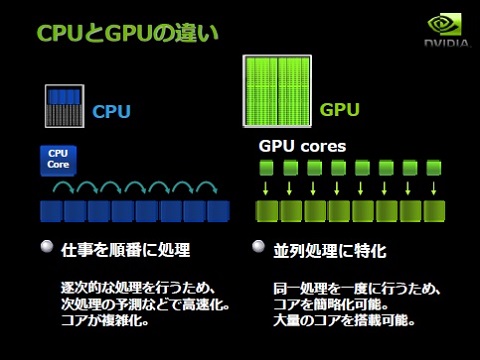

東工大で運用されている大規模計算能力を持つスーパーコンピュータ「TSUBAME2.0」 CPUとGPUの違い

CPUとGPUの違い

Milk Crown

Milk Crown

第2回 ドコモ「あんしんパック」でGALAXY S4が新品同様に!

第2回 ドコモ「あんしんパック」でGALAXY S4が新品同様に! 第1回 GALAXY S4購入の決め手は“サイズ感”と“S Viewカバー”

第1回 GALAXY S4購入の決め手は“サイズ感”と“S Viewカバー” 「GALAXY S4 SC-04E」で“こんなこと”できるの?:第1回 新機能「デュアル・カメラ」は電車撮りに最高だ

「GALAXY S4 SC-04E」で“こんなこと”できるの?:第1回 新機能「デュアル・カメラ」は電車撮りに最高だ バラして見ずにはいられない:韓国向け8コアプロセッサー搭載「GALAXY S4」でマルチコアの“悩み”を分解して知る

バラして見ずにはいられない:韓国向け8コアプロセッサー搭載「GALAXY S4」でマルチコアの“悩み”を分解して知る 大注目のグローバルモデルが日本にも来た!──ドコモ、GALAXY S4を日本市場投入

大注目のグローバルモデルが日本にも来た!──ドコモ、GALAXY S4を日本市場投入

ウィルコムの野澤氏(写真=左)と赤岸氏(写真=右)

ウィルコムの野澤氏(写真=左)と赤岸氏(写真=右)

超・個性派:ウィルコムが語る「迷惑電話チェッカー」「だれとでも定額パス」誕生秘話

超・個性派:ウィルコムが語る「迷惑電話チェッカー」「だれとでも定額パス」誕生秘話 「だれスマ」は月々1980円から:「LCCとして、大きなニッチを狙う」——ウィルコムのスマホ・PHS戦略

「だれスマ」は月々1980円から:「LCCとして、大きなニッチを狙う」——ウィルコムのスマホ・PHS戦略 データ通信は月額1980円から:ウィルコム、スマートフォン新機種向けの料金プランを提供

データ通信は月額1980円から:ウィルコム、スマートフォン新機種向けの料金プランを提供 4.7インチHD液晶搭載:ウィルコム、PHS通話+4Gの高速通信に対応した「DIGNO DUAL 2 WX10K」を発表

4.7インチHD液晶搭載:ウィルコム、PHS通話+4Gの高速通信に対応した「DIGNO DUAL 2 WX10K」を発表 2013年夏モデル:ウィルコム、PHS+4G対応スマホや他社Androidでも“だれ定”が使えるBT端末などを発表

2013年夏モデル:ウィルコム、PHS+4G対応スマホや他社Androidでも“だれ定”が使えるBT端末などを発表

神尾寿の時事日想:Xperiaの半分しか売れなかったGALAXY——ツートップの差はなぜ開いたのか?

神尾寿の時事日想:Xperiaの半分しか売れなかったGALAXY——ツートップの差はなぜ開いたのか? 神尾寿の時事日想:iPhone導入の布石か?——ドコモ「ツートップ戦略」の効能と課題

神尾寿の時事日想:iPhone導入の布石か?——ドコモ「ツートップ戦略」の効能と課題 神尾寿の時事日想:ケータイメールは死ぬのか

神尾寿の時事日想:ケータイメールは死ぬのか iPhoneアクセサリー市場はアプリ市場より成長する!? AppBank Storeが東急プラザ表参道原宿にオープン

iPhoneアクセサリー市場はアプリ市場より成長する!? AppBank Storeが東急プラザ表参道原宿にオープン 誰でも簡単! LTE対応スマホ初心者の料金節約術:第1回 これからLTEスマホに機種変更する人のための節約術

誰でも簡単! LTE対応スマホ初心者の料金節約術:第1回 これからLTEスマホに機種変更する人のための節約術 LG G Pad 8.3

LG G Pad 8.3

LGエレクトロニクス、5.2インチ フルHD液晶+2.26GHzクアッドコアの「LG G2」を発表

LGエレクトロニクス、5.2インチ フルHD液晶+2.26GHzクアッドコアの「LG G2」を発表 説明に立つ富士通SI技術本部の中村記章SVP

説明に立つ富士通SI技術本部の中村記章SVP マネジメントトレンド:生き残りを賭けた改革 BPM——今世紀最大の挑戦

マネジメントトレンド:生き残りを賭けた改革 BPM——今世紀最大の挑戦![BPMプロジェクト成功の鍵[1] - コアアプローチ](http://image.itmedia.co.jp/im/articles/0708/27/news097.gif) BPMプロジェクト成功の鍵[1] - コアアプローチ

BPMプロジェクト成功の鍵[1] - コアアプローチ 一問一答式:BPM実践テクニック(5):BPMを使いこなすコツとは?

一問一答式:BPM実践テクニック(5):BPMを使いこなすコツとは?

Facebookコメント